近日,新葡的京集团35222vip王金兰、凌崇益教授团队在单原子催化剂(Single-Atom Catalysts, SACs)构效关系研究中取得进展。相关成果以“Beyond Local Coordination: How Global Structure Engineers the Selectivity of Single Atom Catalysts for CO2 Reduction”为题,发表于国际顶级化学期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。

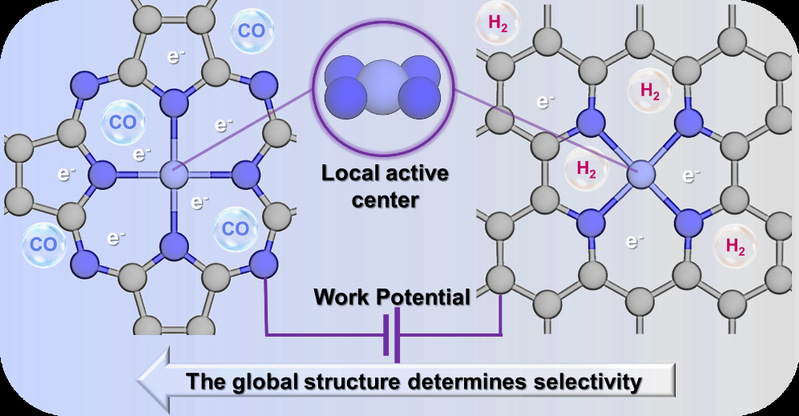

“结构决定性质”是材料设计与优化的基本原则。基于这一原则,催化剂的局域结构,尤其是活性中心的几何与电子特征,被视为决定催化性能的关键。然而,在复杂催化体系中,局域结构主导的结构–性能关系常常失效:即使活性位点相似,性能仍可能迥异。以CO2还原反应为例,实验发现,具有相同CoN4活性中心的两类单原子催化剂,氮掺杂碳载体(CoNC)与酞菁载体(CoPc)负载Co单原子催化剂,在产物选择性上截然不同。其中,CoPc更倾向生成CO,而CoNC则主要生产H2。这一现象揭示了局域结构描述的不足,因而亟需引入包含全局结构效应的新理论框架,以全面理解催化性能的调控机理。

针对这一问题,团队结合恒电位密度泛函理论与从头算分子动力学模拟,系统探索了CoNC与CoPc的电子结构与界面行为。结果表明,尽管两者局域活性中心的几何和电子结构十分接近,其全局结构差异却显著影响催化剂的零电荷电位(PZC)及界面电荷分布,进而调控电子承载能力与界面水分子取向。这一差异最终导致了完全相反的CO2还原反应选择性。进一步研究还发现,“全局结构效应”的强弱取决于局域活性位对整体结构变化的敏感性。本研究揭示了“局部结构决定性能”范式的局限性,并提出了通过调控载体全局结构(如引入碳空位)优化催化选择性的新策略,为单原子催化剂的理性设计提供了新的思路。

本论文的第一作者是新葡的京集团35222vip博士崔煜,新葡的京集团35222vip王金兰教授及凌崇益教授为通讯作者。该工作受到国家重点研发计划、国自然重点、优青等项目的资助。

论文链接为:https://doi.org/10.1002/anie.202519826

供稿:崔煜

审核:苗霖